译文及注释

译文

美好的梦境最难留住,梦中我到了仙人居住的地方。现在回味起来,那梦境依旧留在心头。梦中的情事在醒来后消失无踪,只能向空寻觅,我对此已经习惯,尚记得梦中出现的那一角红楼。

在那梦中的红楼上,我和那个人细细密语,灯火荧荧,帘钩低垂。这般温柔的场景如幻境,又如仙境。醒来后只剩下我一个,孤独又凄凉,只得独自排遣这离别的愁绪。

注释

浪淘沙:词牌名,原唐时教坊曲名,又名“卖花声”,双调五十四字,上下片各五句四平韵。

仙洲:海上的仙境。

依样:按照梦中的形状。

一桁(héng):一座,一排。桁:梁上的横木。

绸缪:缠绵,情意深厚。

遣:排遣。

参考资料:

赏析

托梦写情。“好梦最难留”,劈空而来,情势完足,醒入耳目,总摄全篇。至少包含三层意思:作者曾有个美好的梦,美梦已经逝去,十分怀恋它。“最难留”,是因为最想留,加深了“好梦”所表现的感情。这句是极丰富的个人情感的凝缩,是对古今中外人们某些感情生活经验的概括,是作者最深沉的感叹。读之使人回味再三,产生强烈的共鸣。作者声称写梦,但那发自肺腑的感喟却使人疑梦为真。“吹过仙洲”,好梦都是短的。作者的好梦象一阵风,就那么容易吹走了。风吹好梦飞越大海到了神仙居住的小岛。“仙洲”写梦的归宿,显示梦的美和对它逝去的伤感。也许作者希望它在“蓬莱宫中日月长”吧。词写到这儿,象似一首乐曲已近尾声,又象主人公在凝神思考。“寻思依样到心头。”“寻思”,承首句怀恋好梦的含义,写寻梦。“依样”,依照那个梦境的样子。这句是说,作者想念着那好梦,把它又完好地唤了回来。可见对好梦的印象之深,突出了“好”字。但这句重要的作用是强调下文写的梦境。

“去也无踪寻也惯”,回应首句好梦已逝的含义,并解释了“依样”。因为作者经常重温这好梦,已完全纯熟。每当想起它,眼前首先浮现的是“一桁红楼”。这是复道行空、楼阁玲珑的非凡去处。交待了好梦的环境和在这环境中的佳人。应指出,作者始终没直接写伊人,只用环境烘托。既然是好梦,则主人公爱之,那么这梦决非只有景观。人不是追随环境的,环境之可人,总因为这环境中有合意的人。且“红楼”是富贵女子居处,说有佳人无误。

“中有话绸缪,灯火帘钩”,“中”字把上下阕紧密连接起来。自然,这“中”是指红楼之中。它有一种明显的效果,就是把作者和词境的距离拉长了。似乎作者超然物外地在观察想象人间情侣的奥妙。那红楼中的人有说不完的话,缱绻缠绵。不知不觉已到夜阑灯上时,银钩乍摘,宝帘轻放。这两句看似不经心不用力,其实恰是以浓墨重彩画出了难忘的一幕。作者与词境不即不离,所写则不好凿实。

“是仙是幻是温柔”,由前面描写梦境的远景、中景推向近景,但却移开了镜头。用梦幻般的感受代替了实写。“仙”“幻”“温柔”又象从不同角度状写佳人的超凡绰约的风姿和妩媚柔和的天性。这个词句等于三个判断句,可以说表现了多方面的美,但不如说表现出一种难以说清的美感。三个形容词前都用判断词“是”,反而不能表达明确的判断,使人感到一种选择不到最恰当的词的困惑,言有尽意犹未尽。

“独自凄凉还自遣,自制离愁。’’写好梦已远远离去,只剩自己孤独寂寞。梦醒后加倍的凄凉使作者感到重压,但排遣它还要靠自己。这凄凉之感其实就是离愁别绪。揭示离愁的主旨已经水到渠成。“自制离愁”承以上词意,明写离愁,但偏用“自制”否定了它的实有,说这不同于一般的离愁,只不过是自己心造的幻影,是自己编制的美好情境。又归结到写梦。刚露出真实的端倪,又及时遮掩过去。闪闪烁烁,似是而非,读来颇有山重水复之感。实际上,写离愁是本词的主旨。

这首词依感情的起落、转承显示层次,写得节奏鲜明,意脉贯通,跌宕有致,摇曳多姿。以梦境为中心,有如叙述自己生活里曾有的一个美好的故事。围绕这个故事,写出自己的感触。词意虽影影绰绰,但合作者的主张:“古来情语爱迷离”,且不失具有一种艨胧之美。

参考资料:

创作背景

参考资料:

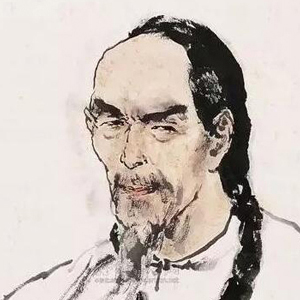

龚自珍(1792年8月22日-1841年9月26日),字璱人,号定盦(一作定庵)。汉族,浙江仁和(今杭州)人。晚年居住昆山羽琌山馆,又号羽琌山民。清代思想家、诗人、文学家和改良主义的先驱者。龚自珍曾任内阁中书、宗人府主事和礼部主事等官职。主张革除弊政,抵制外国侵略,曾全力支持林则徐禁除鸦片。48岁辞官南归,次年卒于江苏丹阳云阳书院。他的诗文主张“更法”、“改图”,揭露清统治者的腐朽,洋溢着爱国热情,被柳亚子誉为“三百年来第一流”。著有《定盦文集》,留存文章300余篇,诗词近800首,今人辑为《龚自珍全集》。著名诗作《己亥杂诗》共315首。多咏怀和讽喻之作。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿以日初出远,而日中时近也。

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

君今重莅诗盟。载弄玉飞琼车后行。过鸱夷西子,曾游处所,水云应喜,重见娉婷。张禹堂深,马融帐暖,吟罢不妨丝竹声。松江上,约扁舟棹雪,同看梅春。

十二屏山遍倚。任苍苔、点红如缀。黄昏人静,暖香吹月,一帘花碎。芳意婆娑,绿阴风雨,画桥烟水。笑多情司马,留春无计,湿青衫泪。

龚自珍

龚自珍 白居易

白居易 列御寇

列御寇 马致远

马致远 陈人杰

陈人杰 赵汝茪

赵汝茪 纳兰性德

纳兰性德 陈允平

陈允平 张元干

张元干