译文及注释

译文

两湖江浙紧接壤,河道纵横水为乡。您去的时候正值春江水满,烟波浩渺。

日暮时分,孤舟一叶停泊在何方?心随友人望天涯,无限思念痛断肠。

注释

杜十四:杜晃,排行十四。之:去,到。

荆吴:荆是古代楚国的别名,在今湖北、湖南一带。吴也是古代国名,在今江苏、安徽、浙江一带。荆吴在这里泛指江南。为:一作“连”。

春江:一作“江村”。淼茫:即渺茫。

何处泊:一作“何处泊”。

天涯:犹天边。指极远的地方。

参考资料:

赏析

这是一首送别诗。此诗从写景入笔,通过淼茫春江与孤舟一叶的强烈对照,发出深情一问,对朋友的关切和依恋在这一问中表达得淋漓尽致。诗人遥望渐行渐远的行舟,送行者放眼天涯,极视无见,不禁情如春江,汹涌澎湃。“断人肠”将别情推向高潮,在高潮中结束全诗,离愁别恨,悠然不尽。此诗用散行句式,如行云流水,近歌行体,写得颇富神韵,不独在谋篇造语上出格,自然流畅地表现了诗人对友人的深切怀念,也体现出诗人与友人之间的真挚友谊。

诗开篇就是“荆吴相接水为乡”,既未点题意,也不言别情,全是送者对行人一种宽解安慰的语气。以“荆吴相接”几个字将千里之遥写得近如比邻,给人以比邻咫尺之感,恰似说“天涯若比邻”,“谁道沧江吴楚分”。说两地,实际已暗关送别之事。但先作宽慰,超乎送别诗常法,却别具生活情味:落魄远游的人是最需要精神上的支持与鼓励的。这里就有劝杜晃放开眼量的意思。长江中下游地区,素称水乡。不说“水乡”而说“水为乡”,意味隽永:以水为乡的荆吴人对飘泊生活习以为常,不以暂离为憾事。“水为乡”描出江南特点,也有以水为家之意。语属宽解,情实至深。这样说来虽含“扁舟暂来去”意,却又不著一字,造语洗炼、含蓄。此句初读似信口而出的常语,细咀其味无穷。若作“荆吴相接为水乡”,则诗味顿时“死于句下”。

“君去春江正淼茫”。此承“水为乡“说到正题上来,话仍平淡。“君去”是眼前事,“春江正淼茫”是眼前景,写来几乎不用费心思。但这寻常之事与寻常之景联系在一起,又产生一种味外之味。“春江淼茫”,春江水满,正好行船,含有祝友人一帆风顺之意,但“淼茫”二字又透出凄惘之情。“淼茫”一词包含着复杂的情感,从字面上来看它是描写眼前景:春江上烟波浩淼,雨雾蒙蒙,其实是写诗人心中的茫然,写出诗人送别友人时的怅然若失。既有喜“君去”得航行之便,也有恨“君去”太疾之意,景中有情在,让读者自去体味。这就是“素处以默,妙机其微”(司空图《诗品·冲淡》)了。

“日暮征帆何处泊”,撇景入情。朋友刚才出发,便想到“日暮征帆何处泊”,联系上句,这一问来得十分自然。春江渺茫与征帆一片,形成一个强烈对比。阔大者愈见阔大,渺小者愈见渺小。由景入情,抒发别绪。写出友人的孤单寂寞。友人走后,诗人遥望江面,但见“日暮孤帆”,航行在渺茫春江之上,于是代人设想,船停何处?投宿何方?通过渺茫春江与孤舟一叶的强烈对照,发出深情一问,对朋友的关切和依恋在这一问中表达得淋漓尽致。同时,揣度行踪,可见送者的心追逐友人东去,又表现出一片依依惜别之情。这一问实在是情至之文。

“天涯一望断人肠”,诗人遥望渐行渐远的行舟,送行者放眼天涯,极视无见,不禁情如春江,汹涌澎湃。“断人肠”将别情推向高潮,在高潮中结束全诗,离愁别恨,悠然不尽。“断人肠”点明别情,却并不伤于尽露,可谓“不胜歧路之泣”。原因在于前三句已将此情孕育充分,结句点破,恰如水库开闸,感情的洪流一涌而出,源源不断。若无前三句的蓄势,就达不到这样持久动人的效果。

此诗前三句全出以送者口吻,“其淡如水,其味弥长”,已经具有诗人风神散朗的自我形象。末句“天涯一望”四字,更勾画出“解缆君已遥,望君犹伫立”(王维《齐州送祖三》)的送者情态,十分生动。读者在这里看到的,与其“说是孟浩然的诗,倒不如说是诗的孟浩然,更为准确”(闻一多《唐诗杂论》)。

此诗用散行句式,如行云流水,近歌行体,写得颇富神韵,不独在谋篇造语上出格,自然流畅地表现了诗人对友人杜晃的深切怀念,也体现出诗人与友人杜晃之间的真挚友谊。诗中四句从写景入笔,寓主观感情于客观景象之中,使客观的景象染上浓重的主观感情的色彩。

参考资料:

创作背景

参考资料:

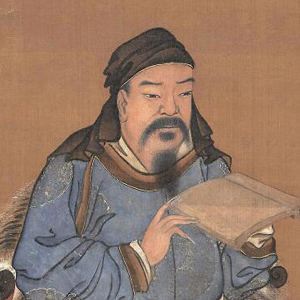

孟浩然(689年—740年),字浩然,号孟山人,襄州襄阳(今湖北襄阳)人,唐代著名的山水田园派诗人,世称“孟襄阳”。因他未曾入仕,又称之为“孟山人”。孟浩然生于盛唐,早年有志用世,在仕途困顿、痛苦失望后,尚能自重,不媚俗世,修道归隐终身。曾隐居鹿门山。40岁时,游长安,应进士举不第。曾在太学赋诗,名动公卿,一座倾服,为之搁笔。开元二十五年(737)张九龄招致幕府,后隐居。孟诗绝大部分为五言短篇,多写山水田园和隐居的逸兴以及羁旅行役的心情。其中虽不无愤世嫉俗之词,而更多属于诗人的自我表现。孟浩然的诗在艺术上有独特的造诣,后人把孟浩然与盛唐另一山水诗人王维并称为“王孟”,有《孟浩然集》三卷传世。

子厚,讳宗元。七世祖庆,为拓跋魏侍中,封济阴公。曾伯祖奭,为唐宰相,与褚遂良、韩瑗俱得罪武后,死高宗朝。皇考讳镇,以事母弃太常博士,求为县令江南。其后以不能媚权贵,失御史。权贵人死,乃复拜侍御史。号为刚直,所与游皆当世名人。

子厚少精敏,无不通达。逮其父时,虽少年,已自成人,能取进士第,崭然见头角。众谓柳氏有子矣。其后以博学宏词,授集贤殿正字。俊杰廉悍,议论证据今古,出入经史百子,踔厉风发,率常屈其座人。名声大振,一时皆慕与之交。诸公要人,争欲令出我门下,交口荐誉之。

贞元十九年,由蓝田尉拜监察御史。顺宗即位,拜礼部员外郎。遇用事者得罪,例出为刺史。未至,又例贬永州司马。居闲,益自刻苦,务记览,为词章,泛滥停蓄,为深博无涯涘。而自肆于山水间。

元和中,尝例召至京师;又偕出为刺史,而子厚得柳州。既至,叹曰:“是岂不足为政邪?”因其土俗,为设教禁,州人顺赖。其俗以男女质钱,约不时赎,子本相侔,则没为奴婢。子厚与设方计,悉令赎归。其尤贫力不能者,令书其佣,足相当,则使归其质。观察使下其法于他州,比一岁,免而归者且千人。衡湘以南为进士者,皆以子厚为师,其经承子厚口讲指画为文词者,悉有法度可观。

其召至京师而复为刺史也,中山刘梦得禹锡亦在遣中,当诣播州。子厚泣曰:“播州非人所居,而梦得亲在堂,吾不忍梦得之穷,无辞以白其大人;且万无母子俱往理。”请于朝,将拜疏,愿以柳易播,虽重得罪,死不恨。遇有以梦得事白上者,梦得于是改刺连州。呜呼!士穷乃见节义。今夫平居里巷相慕悦,酒食游戏相徵逐,诩诩强笑语以相取下,握手出肺肝相示,指天日涕泣,誓生死不相背负,真若可信;一旦临小利害,仅如毛发比,反眼若不相识。落陷穽,不一引手救,反挤之,又下石焉者,皆是也。此宜禽兽夷狄所不忍为,而其人自视以为得计。闻子厚之风,亦可以少愧矣。

子厚前时少年,勇于为人,不自贵重顾籍,谓功业可立就,故坐废退。既退,又无相知有气力得位者推挽,故卒死于穷裔。材不为世用,道不行于时也。使子厚在台省时,自持其身,已能如司马刺史时,亦自不斥;斥时,有人力能举之,且必复用不穷。然子厚斥不久,穷不极,虽有出于人,其文学辞章,必不能自力,以致必传于后如今,无疑也。虽使子厚得所愿,为将相于一时,以彼易此,孰得孰失,必有能辨之者。

子厚以元和十四年十一月八日卒,年四十七。以十五年七月十日,归葬万年先人墓侧。子厚有子男二人:长曰周六,始四岁;季曰周七,子厚卒乃生。女子二人,皆幼。其得归葬也,费皆出观察使河东裴君行立。行立有节概,重然诺,与子厚结交,子厚亦为之尽,竟赖其力。葬子厚于万年之墓者,舅弟卢遵。遵,涿人,性谨慎,学问不厌。自子厚之斥,遵从而家焉,逮其死不去。既往葬子厚,又将经纪其家,庶几有始终者。

铭曰:“是惟子厚之室,既固既安,以利其嗣人。”

一枕梦魂惊,千载风云过,将古来英俊评跋。谁才能谁霸道谁王佐,只落得高冢麒麟卧。

【幺】百年身隙外白驹过,事无成潘鬓双皤。既生来命与时相挫,去狼虎丛服低捋。

【滚绣球】时与命道不合,我和他气不和,皆前定并无差错。虽圣贤胸次包罗,待据六合,要并一锅,其中有千万人我,各有天时地利人和。气难吞吴魏亡了诸葛,道不行齐梁丧了孟轲,天数难那。

【倘秀才】举伊尹有汤王倚托,微管仲无桓公不可,相公子纠偏如何不九合。失时也忘了家国,得意后霸了山河,也是君臣每会合。

【脱布衫】时不遇版筑为活,时不遇荆南落魄,时不遇逾垣而躲,时不遇在陈忍饿。

【小梁州】男儿贫困果如何?击缶讴歌。甘贫守分淡消磨,颜回乐,知足后一瓢多。

【幺】既功名不入凌烟阁,放疏狂落落陀陀。就着老瓦盆,浮香糯,直吃的彻。未醒后又如何。

【滚绣球】学刘伶般酒里酡,做坡仙般诗里魔,乐闲身有何不可。说几句不伤时信口开合,折莫待愤悱启发平科。见破绽呵闲榼,教人道我豪放风魔。由他似斗筲之器般看得微末,似粪土之墙般觑得小可,一任由他。

【醉太平】看别人挥鞭登剑阁,举棹泛沧波,争如我得磨跎处且磨跎。无名韁利锁,携壶策杖穿林落,临风对月闲吟课。有花有酒且高歌,居村落快活。

【叨叨令】听樵歌牧唱依腔和,整丝纶独钓垂钩坐,铺苔茵展绿张云幕,披渔蓑带雨和烟卧。快活也么哥,快活也么哥,且潜居抱道随缘过。

【一煞】也不学采薇自洁埋幽壑,不学举国独醒葬汨罗,也不学墨子回车,巢由洗耳、河老腾云、许子衣褐,也不仰天长叹,也不待相宣言,也不扣角为歌,却回光照我,图甚苦张罗。

【二】忘飡智士齐君果,不吐嫌兄仲子鹅。饱养鸡豚,广栽桃李,多植桑麻。剩种粳禾。盖数椽茅屋,买四角黄牛,租百亩庄窠。时不遇也恁么,且耕种置个家活。

【三】瓮头白酒新醅泼,碗内黄齑坌酱和。诗里乾坤,杯中日月,醉醒由己,清浊从他。我量宽似海,杯吸长鲸,酒泛洪波。醉乡宽阔,不饮待如何。

【四】忘忧陋巷于咱可,乐道穷途奈我何。右抱琴书,左携妻子,无半纸功名,躲万丈风波。看别人日边牢落,天际驱驰,云外蹉跎。咱图个甚莫,未转首总南柯。

【尾】既无那抱关击柝名煎聒,且守这养气收心安乐窝。用时行,舍时躲,居山村,离城郭。对樽罍,远鼎镬,黄菊东篱栽数科,野菜西山锄几陀。听一笛斜阳下远坡,看见缕残霞蘸浅波。醉袖乘风鹏翼拖,蹇个临溪鳌背驮。杲杲秋阳曝已过,淘淘清江濯几合。骨角成形我切磋,玉石为珪自琢磨。华画干将剑不磨,唾噀经纶手不搓。养拙潜身躲灾祸,由恁是非满乾坤也近不得我。

两岸花飞絮舞。度春风、满城箫鼓。英雄暗老,昏潮晓汐,归帆过橹。淮水东流,塞云北渡,夕阳西去。正凄凉望极,中原路杳,月来南浦。

孟浩然

孟浩然 韩愈

韩愈 杨果

杨果 曾瑞

曾瑞 张可久

张可久 刘辰翁

刘辰翁 文廷式

文廷式 施岳

施岳 赵佶

赵佶 赵令畤

赵令畤 王庭筠

王庭筠